梁思成(1901-1972),先后于美国宾州大学、哈佛大学学习建筑,他是中国古建筑研究的先驱、

近代建筑教育事业的奠基者,一生致力于推动中国近代城市规划和历史文物保护事业。

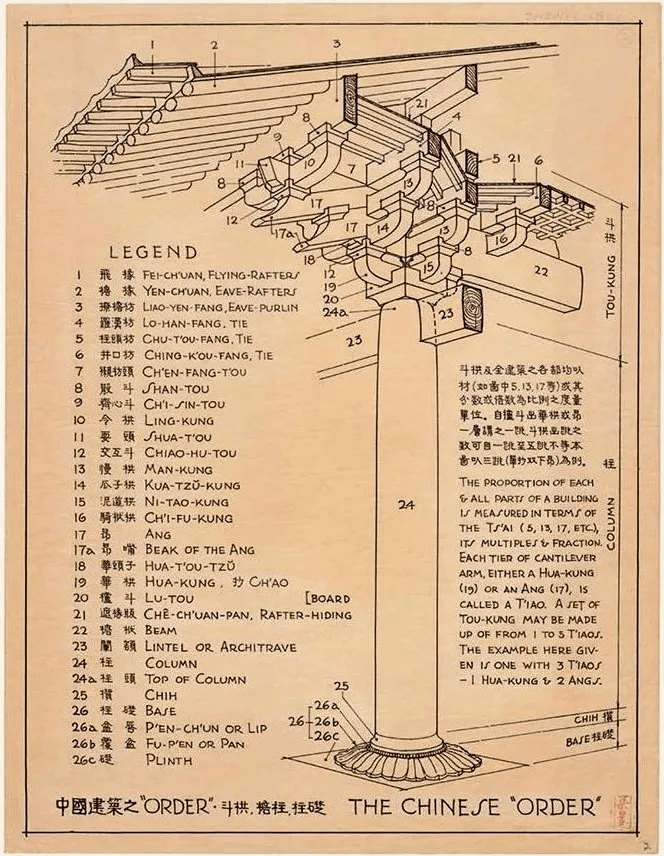

斗拱手绘图

梁思成 绘

选自《图像中国建筑史》

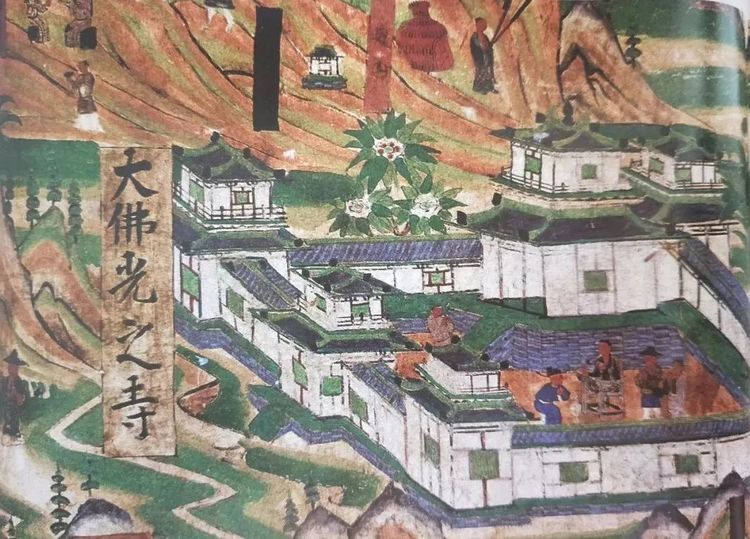

敦煌壁画中的中国古建筑

中国建筑的主要特征

在讨论敦煌所见的建筑之先,我必须先简略地叙述一下中国建筑传统的特征。

至迟在公元前一千四五百年,中国建筑已肯定地形成了它的独特的系统。在个别建筑物的结构上,它是由三个主要部分组成的,即台基、屋身和屋顶。台基多用砖石砌成,但亦偶用木构。屋身立在台基之上,先立木柱,柱上安置梁和枋以承屋顶。屋顶多覆以瓦,但最初是用茅葺的。

在较大较重要的建筑物中,柱与梁相交接处多用斗栱为过渡部分。屋身的立柱及梁枋构成房屋的骨架,承托上面的重量;柱与柱之间,可按需要条件,或砌墙壁,或装门窗,或完全开敞(如凉亭),灵活地分配。

东汉 陶屋

大同市博物馆藏

至于一所住宅、官署、宫殿或寺院,都是由若干座个别的主要建筑物,如殿堂、厅舍、楼阁等,配合上附属建筑物,如厢耳、廊庑、院门、围墙等,周绕联系,中留空地为庭院,或若干相连的庭院。

这种庭院最初的形成无疑地是以保卫为主要目的的。这同一目的的表现由一所住宅贯彻到一整个城邑。随着政治组织的发展,在城邑之内,统治阶级能用军队或“警察”的武力镇压人民,实行所谓“法治”,于是在城邑之内,庭院的防御性逐渐减少,只藉以隔别内外,区划公私(敦煌壁画为这发展的步骤提供了演变中的例证)。

例如汉代的未央宫、建章宫等,本身就是一个城,内分若干庭院;至宋以后,“宫”已缩小,相当于小组的庭院,位于皇宫之内,本身不必再有自己的防御设备了。

北京的紫禁城,内分若干的“宫”,就是宋以后宫内有宫的一个沿革例子。在其他古代文化中,也都曾有过防御性的庭院,如在埃及、巴比伦、希腊、罗马就都有过。但在中国,我们掌握了庭院部署的优点,扬弃了它的防御性的部署,而保留它的美丽廊庑内心的宁静,能供给居住者庭内“户外生活”的特长,保存利用至今。

数千年来,中国建筑的平面部署,除去少数因情形特殊而产生的例外外,莫不这样以若干座木构骨架的建筑物联系而成庭院。这个中国建筑的最基本特征同样地应用于宗教建筑和非宗教建筑。我们由于敦煌壁画得见佛教初期时情形,可以确切地说宗教的和非宗教的建筑在中国自始就没有根本的区别。

究其所以,大概有两个主要原因。第一是因为功用使然。佛教不像基督教或回教,很少有经常数十、百人集体祈祷或听讲的仪式。佛教是供养佛像的,是佛的“住宅”,这与古希腊罗马的神庙相似。其次是因为最初的佛寺是由官署或住宅改建的。汉朝的官署多称“寺”。传说佛教初入中国后第一所佛寺是白马寺,因西域白马驮经来,初止鸿胪寺,遂将官署的鸿胪寺改名而成宗教的白马寺。以后为佛教用的建筑都称寺,就是袭用了汉代官署之名。

微信公众号

联系我们 CONTACT US

地址:河南省郑州市

联系人:苏先生 手机:13253586667 电话:0371-56560862 邮箱:hnhlgjjt@163.com

版权所有:河南华磊古建集团有限公司 营业执照 备案号:豫ICP备17009192号